2024年1月にスタートした新NISAは、多くの投資家にとって非課税枠を最大限に活用する絶好の機会です。しかし、非課税枠1800万円を有効に使うための戦略や、資産形成の方法、そして1800万円以上の投資を行う場合の課税対策や運用方法については、どのようにすればよいでしょうか?

今回は、新NISAの非課税枠を最大限に活用するための具体的な戦略、1800万円を運用した際のシミュレーション結果、及び1800万円を超えた場合の課税対策と運用方法について詳しく解説します。さらに、新NISAのリスクと注意点についても触れます。

この記事を読むことで、新NISAを活用した賢い投資計画の立て方と、リスク管理方法を学ぶことができますので、最後までご覧ください。

新NISAとは?

| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |

|---|---|---|

| 対象年齢(1月1日時点) | 18歳以上 | 18歳以上 |

| 年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |

| 併用 | つみたて投資枠との併用ができる | 成長投資枠との併用ができる |

| 非課税保有限度額 | 1800万円(うち成長投資枠最大1200万円) | |

| 口座開設期間 | 恒常化 | |

| 非課税期間 | 無期限 | |

| 売却分の投資枠 | 売却した場合は、その分の非課税保有限度額(純枠)が翌年以降、再利用可能 | |

| 投資対象商品 | 上場株式 投資信託 ETF(上場投資信託) REIT(不動産投資信託) | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 |

| 投資対象に含まれない商品 | 整理銘柄や監理銘柄、信託期間20年未満の投資信託等、高レバレッジ型や毎月分配型の投資信託等、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等 | |

| 旧NISAとの関係 | 2023年末までに現行の一般NISA及びつみたてNISAにおいて投資した商品は、旧NISAの非課税保有限度額(純枠)とは別枠で、非課税期間終了まで運用が継続できる。旧NISAから新NISAへのロールオーバーは不可能 | |

2024年からスタートした新NISAは、個人投資家の資産形成を支援するために作られた新しい制度です。

この制度で特に注目すべき点は、投資で得た利益が非課税になることです。また、旧NISA制度よりも大幅に拡大され、長期的な資産形成に有利になりました。

そこで、新NISAの主な概要について解説します。

新NISAの投資対象商品

新NISAは、成長投資枠とつみたて投資枠の二つの投資枠があります。

| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |

|---|---|---|

| 年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |

| 投資対象商品 | 上場株式 投資信託 ETF(上場投資信託) REIT(不動産投資信託) | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 |

成長投資枠は年間240万円まで投資することができ、上場株式や投資信託などが対象となります。例えば成長投資枠で上場株式に投資をすればリスクは高くなりますが、企業の成長に伴って高いリターンを期待することができます。

つみたて投資枠は年間120万円まで投資することができ、長期の積立・分散投資に適した投資信託が対象になります。こちらはリスクを抑えつつ、じっくり資産を増やしたい投資家に適した投資枠です。

また、成長投資枠とつみたて投資枠は併用することができ、両方合わせて投資枠は最大360万円になります。

非課税期間は無期限

新NISAの最大の魅力は、非課税期間が無期限であることです。

例えば、20歳で新NISAを利用して投資を始めた場合、60歳、70歳になっても税金はかかりません。そのため、長期投資を行うと投資家にとっては大きなメリットとなります。

また、長期投資を続けることにより、複利効果によって資産はどんどん大きくなっていきます。

非課税保有限度額は1800万円

新NISAの非課税保有限度額は、成長投資枠とつみたて投資枠を合わせて最大1800万円(そのうち成長投資枠は最大1200万円まで)です。つまり、生涯で1800万円まで投資によって得た利益が非課税になります。

もし非課税保有限度額を超えて投資を行った場合、超過分に対する利益には税金がかかります。その点は注意して下さい。

新NISAの非課税枠1800万円を使い切る投資計画

新NISAでは、1800万円の非課税枠が設けられています。この枠を最大限活用し、効率的に資産形成を行いたいと考える投資家も多いのではないでしょうか?

そこで、新NISAの非課税枠1800万円を使い切る投資計画の立て方について、具体的な手順とポイントを解説します。

投資期間を決める

新NISAを最大限活用するためには、まず投資期間を決めることが重要です。

投資期間を明確にすることによって、どのような投資商品を選べばよいのか、どの程度のリスクを取るべきかが決まります。

短期(5年以内)

リスクを取って、短期的な利益を目指す。

中期(5~10年)

リスクとリターンのバランスを考える。

長期(10年以上)

リスクを抑えながら、長期的な資産形成を目指す。

例えば、短期間で大きな利益を狙っている場合は、リスクもリターンも高い個別株がよいかもしれません。また、10年以上の投資期間を設けて安定した資産形成を目指している場合は、投資信託やETFなどが適しているかもしれません。

投資期間をしっかりと決め、それに見合った商品を選ぶことが資産形成の第一歩となります。

投資目標を設定する

投資期間が決まったら、次に具体的な投資目標を設定します。投資目標を決めることで、どんな商品を選ぶべきか、また、どれだけのリスクを取るべきかが明確になります。

投資目標には、

- 子どもの教育資金

- 老後資金

- セカンドライフ資金

などがあります。

例えば、老後資金を確保するために資産形成を行うことが目標である場合、その目標到達に必要な資産額や投資期間、リターン率を計算します。

計算した結果、老後資金に3000万円が必要な場合、年率5%で1800万円の投資元本を10年で使い切って運用すれば、15年目には3034万円の資産を築くことができます。詳しい結果については、新NISA1800万円使い切ったその後の運用戦略!シミュレーションで解説でご紹介していますので、こちらでご確認下さい。

自分の投資目標に合った投資商品を選び、新NISAの非課税枠を最大限に活用して資産を増やしましょう。

つみたて投資と一括投資のどちらを選択する

新NISAの非課税枠を活用するため、つみたて投資か一括投資かを決めておくことが重要です。

- 一度にまとまった金額を投資する

- 短期間で大きなリターンが得られる可能性がある

- タイミングによっては損失が大きくなる可能性がある

一括投資は、最初の段階で全ての資金を投資に回す方法です。市場が上昇傾向にあるときには、大きなリターンを狙うことができます。

- 毎月一定額を投資する

- 少額から始められる

- 長期的な視点で投資できる

- 短期的な市場リスクの影響を受けにくい

- 投資を継続することができる

つみたて投資は、毎月または一定期間ごとに資金を投資し続ける方法で、短期的な市場リスクの影響を受けにくくなります。また、市場の先行きが予測できない場合、つみたて投資によってリスクを軽減し、平均購入コストを下げることができます。

短期的に大きなリターンを狙いたい場合は、一括投資がおすすめです。また、長期的な視点で投資を続けたい場合や、リスクを抑えたい場合は、つみたて投資がおすすめです。

毎月の投資金額を決める

新NISAの非課税枠を最大限に利用するためには、毎月の投資金額を決めることが重要です。

- 投資目標

- 投資期間

- 現在の収入

- 現在の支出

毎月一定の金額を投資することで、市場の短期的な変動に一喜一憂せず、長期的な視点で資産を築くことができます。また、投資金額を事前に決めておくことで、無理なく続けることができます。

例えば、新NISAの非課税枠1800万円を10年間で使い切る計画を立てた場合、年間180万円、月額15万円を投資する必要があります。この金額を基に、自分の収入や支出を考慮しながら、毎月どれだけ投資できるかを計算し、無理のない金額に設定します。

投資商品を選ぶ

新NISAで効率よく資産形成を行うには、適切な投資商品の選択が必要です。

- 投資目標

- 投資期間

- 期待リターン

- リスク許容度

- 投資経験

例えば、個別株は高いリターンを期待することができますが、リスクも高くなります。一方、投資信託は比較的安定していますが、リターンは控えめになります。

もし年齢が若くてリスクが取れる場合は、成長が見込まれる個別株に注目すると良いでしょう。一方で、安定したリターンを求める場合や、年齢が高い場合は、インデックスファンドやバランス型ファンドなどの投資信託が良いでしょう。

投資商品を選ぶ際には、自分の投資目標やリスク許容度をしっかりと考慮して決めることが重要です。

定期的にポートフォリオを見直す

市場環境は常に変化します。最初に選んだ商品が、常に最適とは限りません。また、年齢やライフステージの変化によって、リスク許容度が変わることもあります。

そのため、定期的なポートフォリオの見直しが必要になります。

- 半年に一度

- 市場環境の変化

- ライフステージの変化

例えば、投資を始めてから数年が経過し、株式市場が大きく上昇したとします。この場合、個別株の比率が全体のポートフォリオに占める割合が大きくなり、想定以上のリスクを抱えているかもしれません。そこで、リスクを抑えるために、一部の個別株を売却し、投資信託などの安定した資産に再投資するなどのリバランスを行います。

定期的に見直し、バランスの良いポートフォリオを維持することが大切です。市場環境や自身の状況が変わったときには、柔軟に対応しましょう。

新NISAで1800万円を使い切ったときの資産額と運用益をシミュレーション

新NISAを最大限活用するためには、非課税枠1800万円で運用することが重要です。

そこで、非課税枠1800万円を使い切るのに必要な年数や、運用したときのシミュレーション結果について解説します。

非課税枠1800万円を使い切るまでの積立金額と年数

新NISAの非課税枠1800万円を使い切るまでの年数は、積立金額によって異なります。計画的に投資を行えば、この枠を最大限に活用し、長期的な資産形成を実現することができます。

非課税枠1800万円を使い切る場合、毎月の積立金額と投資期間は次の通りです。

| 毎月の積立金額 | 年間の積立金額 | 非課税枠1800万円を使い切るまでの投資期間 |

|---|---|---|

| 1万円/月 | 12万円/年 | 150年 |

| 3万円/月 | 36万円/年 | 50年 |

| 5万円/月 | 60万円/年 | 30年 |

| 10万円/月 | 120万円/年 | 15年 |

| 15万円/月 | 180万円/年 | 10年 |

| 30万円/月 | 360万円/年 | 5年 |

毎月の積立金額が1万円や3万円の場合、非課税枠1800万円を使い切るまで非常に長い投資期間が必要になります。定年まで30年間働くことを考えても、毎月の積立金額は5万円以上が理想的と言えそうです。

そして、新NISAの年間投資枠は最大360万円です。非課税枠1800万円を使い切るためには、最速で5年かかります。

新NISAの非課税枠を効果的に利用するためには、自分の投資スタイルや目標に合わせた計画を立てることが重要です。

非課税枠1800万円を使い切ると資産額と運用益はいくらになる?

新NISAの非課税枠1800万円を運用した場合、将来の資産額と運用益をシミュレーションしてみましょう。運用条件は、次の通りです。

運用条件

積立期間:5年・10年・15年

投資期間:30年間

投資商品:個別株と投資信託

運用利回り:年率5%

この条件で投資を行い、積立期間が終了した後はほったらかし運用を行います。すると、10年、20年、30年の運用益と資産額はこのようになります。

単位:万円

| 元本1800万円を5年で 使い切った場合 | 元本1800万円を10年で 使い切った場合 | 元本1800万円を15年で 使い切った場合 | |||||||

| 10年目 | 20年目 | 30年目 | 10年目 | 20年目 | 30年目 | 10年目 | 20年目 | 30年目 | |

| 投資金額 (元本) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | 1800 | 1800 |

| 運用益 | 868 | 2545 | 5278 | 577 | 2072 | 4507 | 385 | 1670 | 3852 |

| 資産額 | 2668 | 4345 | 7078 | 2377 | 3872 | 6307 | 1585 | 3470 | 5652 |

非課税枠1800万円を早く使い切った場合、運用益や資産額の増加が早くなります。同様に、投資期間が長い場合も、複利の効果で運用益や資産額が大きく増加していきます。

詳しい結果については、新NISA1800万円使い切ったその後の運用戦略!シミュレーションで解説で紹介していますので、こちらでご確認下さい。

非課税枠1800万円は早く使い切った方がいいのか?

非課税枠1800万円を早く使い切ることで、複利効果によって資産額は大きくなります。しかし、早く使い切るかどうかは、投資目的やリスク許容度などを考慮しながら判断するべきです。

早く使い切った方が良い場合は、次の通りです。

- 若い頃から長期的な資産形成を行う

- 高いリスクを取って高いリターンを目指す

例えば、老後資金として3000万円の資産形成を目的に20歳で投資を始めた場合、できるだけ早く1800万円の非課税枠を使い切り、複利効果を最大限に活用するのが良いでしょう。

その一方、早く使い切らない方が良い場合は、次の通りです。

- 年齢が高く投資経験が少ない

- リスクを抑えたい

例えば、子どもの教育資金1000万円を目的に50歳で投資を始めた場合、リスクを抑えながら毎月コツコツと積み立てるのがよいでしょう。

非課税枠1800万円を早く使い切るかどうかは、自分の年齢、投資目標、リスク許容度などから判断するべきです。

非課税枠1800万円を5年で使い切るメリットやデメリット、早く使い切らない方がよい事例については、新NISAの非課税枠1800万円を5年で使い切るべき?失敗しない投資方法は?でご紹介していますので、詳しくはそちらをご覧ください。

新NISAで1800万円以上投資したときの課税対策と運用方法

新NISAでは、非課税枠が1800万円に設定されています。そのため、投資金額が1800万円を超えると、利益に対して課税されることになります。

そこで、新NISAで1800万円以上投資したときの課税対策と運用方法について解説します。

投資金額が1800万円以上になると課税される

新NISAの非課税保有限度額は1800万円です。この金額を超えて投資した場合、超過分に対しては通常の税率が適用されます。

例えば、新NISAで2500万円を投資した場合、超過分となる700万円の投資で得た利益には約20%の税率が適用されます。

投資金額が1800万円を超える場合には、超えた分について税金が発生することを念頭に置きながら、投資計画を立てることが重要です。

夫婦で口座を開設して非課税枠を増やす

新NISAの非課税枠を増やす方法として、夫婦で新NISA口座を開設することが挙げられます。こうすることによって、夫婦で合わせて3600万円の非課税枠を利用することができます。

配偶者がいる場合には、それぞれ新NISA口座を開設することによって、より大きな非課税枠を利用することができます。

新NISAを夫婦で利用した場合のメリットや、夫婦で活用する投資戦略などについては、【夫婦で賢く投資】新NISAの非課税枠1800万円を倍増させる方法とは?で紹介していますので、詳しくはそちらをご覧ください。

資産を売却して非課税枠を再利用する

新NISAの非課税枠1800万円をフル活用後、保有する資産を売却すれば、再び非課税枠を利用することができます。

定期的にポートフォリオの見直しを行い、含み益の大きい商品を売却して利益を確定させたり、パフォーマンスが悪い商品の損切りを行うことによって、非課税枠を再利用しながら効率よく運用することができます。

非課税枠1800万円を使い切った後の売却戦略については、【新NISA攻略】非課税枠1800万円の売却戦略!再利用する方法とは?で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。

新NISAで1800万円を運用するリスクと注意点

新NISAは投資家にとって様々なメリットを提供しますが、元本割れのリスクが存在します。

そこで、新NISAの元本割れのリスクとその対処法について解説します。

元本割れのリスク

新NISAで商品を購入した後に市場が暴落した場合、価格が大きく下がって元本割れを起こすことがあります。

例えば、株式市場が大きく下落した場合、保有する個別株の資産価値が減少して元本割れを起こす可能性があります。しかし、長期的な視点をもって保有し続けることで、株式市場が回復して利益を得ることができます。

投資をする前に、自身のリスク許容度を把握し、それに見合った商品を選択することが、リスクを管理する上で重要になります。

分散投資の重要性

一つの商品に集中投資すると、市場の動向に大きく左右されてリスクが高まります。そのため、異なるタイプの資産に分散投資することで、市場の変動に強いポートフォリオを構築することができます。

例えば、株式市場が下落しても、投資信託が安定していれば、ポートフォリオ全体の資産価値の下落を抑えることができます。

複数の商品に分散投資を行うことでリスクを分散し、長期的な資産形成を実現することができます。

長期投資の重要性

新NISAを活用して1800万円の運用を行う際、市場の短期的な変動に一喜一憂せずに、長期的な視点を持って投資することが重要です。

投資の世界では、経済危機などによって市場が大きく変動することがあります。しかし、歴史を振り返ると長期的には成長傾向にあります。

大きな経済的ショックがあった場合でも、長期投資を続けることで、資産を大きく増やすことができます。

新NISAの口座開設方法

新NISAは2024年からスタートした制度ですが、投資を始めるためには専用の口座を開設する必要があります。

そこで、新NISAの口座が開設できる金融機関と、開設の手順について解説します。

新NISA口座が開設できる金融機関

新NISA口座は、ネット証券、大手銀行、信託銀行などの多くの金融機関で開設することが可能です。

新NISA口座は、以下のような金融機関で開設することができます。

| ネット証券 | ・SBI証券 ・楽天証券 ・松井証券など |

| 大手証券 | ・野村證券 ・大和証券 ・SMBC日興証券など |

| 大手銀行 | ・三菱UFJ銀行 ・みずほ銀行 ・りそな銀行など |

| 信託銀行 | ・三菱UFJ信託銀行 ・みずほ信託銀行 ・りそな信託銀行など |

| 郵便局 | ・ゆうちょ銀行 |

ネット証券では取引手数料が安く、インターネット上で取引を行うことができます。一方で大手銀行の場合、投資に関する豊富な情報やアドバイスを提供します。そのため、初心者の方にはうれしいサービスです。

新NISA口座を開設するときには、各金融機関が提供するサービス内容を比較検討し、自分の投資スタイルに合ったところを選びましょう。

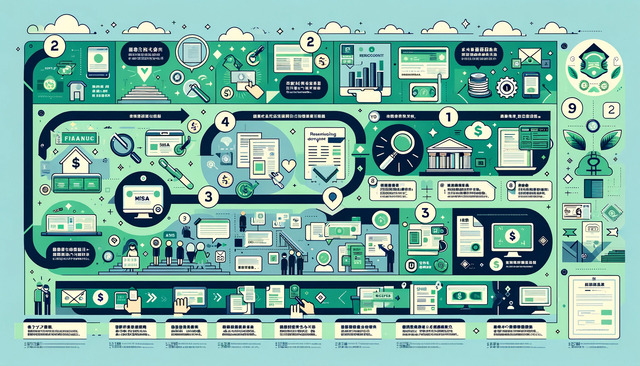

新NISA口座の開設手順

新NISA口座の開設手順は、以下のステップに分けられます。

各金融機関のサービス内容を比較検討し、自分の投資スタイルに合ったところを選びます。

運転免許証やパスポートなど、口座開設に必要な書類を準備します。あらかじめ金融機関のホームページで確認しておきましょう。

金融機関のホームページや、店頭窓口で新NISA口座の開設手続きの申し込みを行います。

ホームページで申し込む場合、必要書類の提出はデジタルで送信します。

申し込み後、書類の審査が行われます。審査には税務署の調査も合わせて行われますので、通常は1~2週間ほどかかります。

金融機関から口座開設の承認が下りれば、投資を始めることができます。

新NISA口座をスムーズに開設するためには、必要書類を事前に準備しておくことが重要です。

自分に合った金融機関を選ぶことが、新NISAで成功するための第一歩になります。

新NISA制度についてよくある質問

最後に、新NISA制度についてよくある質問をまとめました。

新NISAとは何ですか?

新NISAは、2024年からスタートした個人向け投資促進制度です。旧NISA制度を拡充・改良し、多くの人が税制優遇を受けながら投資を行えるように設計されています。

具体的には、投資によって得た利益(売却益や配当金など)が非課税になるというメリットがあります。

投資初心者でも新NISAを利用できますか?

はい、投資初心者でも新NISAを利用することはできます。実際、新NISA制度は投資を始める人を強くサポートする目的で作られています。

投資の経験がない人でも、大手銀行が提供する情報やアドバイスを参考にして、少額から投資をスタートすることができます。また、リスクを抑えつつ投資を学ぶための資料やセミナーも多く用意されていますので、積極的に活用すると良いでしょう。

1800万円を超えた投資はどうなりますか?

1800万円を超えた投資分については、新NISAの非課税枠の適用外となります。つまり、1800万円を超える部分については、通常の課税対象となり、利益に対して所得税や住民税が課されます。

新NISAを利用して非課税の恩恵を受けるためには、1800万円の枠内で効率的に投資を行うことが重要です。

新NISAで1800万円以上の課税対策と運用方法のまとめ

新NISAの非課税枠は1800万円です。もし、この枠を超えて投資を行った場合、超過分の利益には税金が課税されます。

超過分に対して税金を避けるためには、夫婦で新NISA口座を開設する方法があります。そうすれば、夫婦で合わせて3600万円まで非課税枠を利用することができます。

もう一つの対策は、非課税枠をフル活用後、商品を売却して非課税枠を再利用する方法が挙げられます。こうすることによって、資産形成を効率よく行うことができます。