2024年1月からスタートした新NISA。非課税枠1800万円とは、どのような意味なのでしょうか?

今回は、新NISAの非課税枠の内訳、そして1800万円の投資戦略と最適な資金配分、さらに投資対象商品の選び方やおすすめの投資商品まで、幅広く解説します。

この記事を読めば、新NISAの非課税枠を利用する際の具体的な投資戦略や、自分に合った資金配分の方法、さらには投資商品を選ぶための重要なポイントが学べます。さらに、おすすめの投資商品と投資にベストなタイミングなど網羅的に学べますので、最後までご覧ください。

新NISAの概要について

2024年からスタートした新NISAは、投資枠の拡大や非課税期間の無期限化など、個人投資家にとって投資のチャンスとなる制度です。

新NISAの制度内容は、次の通りです。

| 新NISA | ||

| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |

| 年間投資額 | 240万円 | 120万円 |

| 非課税期間 | 無期限 | |

| 非課税保有限度額 | 1800万円(うち成長投資枠は最大1200万円) | |

| 口座開設期間 | 恒久化 | |

| 投資対象商品 | 上場株式 投資信託 ETF(上場投資信託) REIT(不動産投資信託) | 長期の成長・分散投資に適した一定の投資信託(金融庁の基準を満たした投資信託も可) |

| 対象年齢 | 18歳以上 | |

| 売却分の非課税枠 | 売却した場合、非課税枠は翌年以降、再利用可能 | |

| 併用 | 可能 | |

それでは、制度の内容について詳しく説明していきます。

新NISAの成長投資枠とつみたて投資枠の対象商品

新NISAには、成長投資枠とつみたて投資枠の2つの枠があり、それぞれ投資できる商品が異なります。

成長投資枠はリスクを取って大きなリターンを狙うように設計され、上場株式や投資信託など広範囲な商品に投資することができます。

一方、つみたて投資枠は長期的な資産形成を目指すように設計され、信託期間が長く、リスクを抑えた商品が投資対象となります。

また、新NISAでは成長投資枠とつみたて投資枠を併用することができます。投資目的やリスク許容度に応じて、2つの投資枠を使い分けることが重要になります。

新NISAの非課税期間

新NISAの非課税期間は無期限です。そのため、税金の支払いを気にすることなく、時間を味方につけて、じっくりと資産を増やしていくことができます。

例えば、新NISAで個別株に投資をした場合、20年や30年と長期にわたって利益を生み出しても、非課税扱いとなります。

非課税期間の無期限化は、長期投資を計画している人にとって非常に魅力的な制度です。

新NISAの非課税枠(非課税保有限度額)

新NISAの成長投資枠とつみたて投資枠を合わせた非課税枠は、1800万円になります。 これは、一生涯で非課税で投資できる金額の上限になります(非課税保有限度額)。そのうち、成長投資枠は1200万円に制限されています。

例えば、成長投資枠で1200万円まで投資を行った場合は、つみたて投資枠は600万円まで投資することができます。一方、成長投資枠で投資を行わなかった場合、つみたて投資枠で1800万円まで投資をすることができます。

非課税枠は1800万円の制限がありますので、投資は計画的に行いましょう。

新NISAのメリット・デメリット

新NISAの導入により、年間投資枠と非課税保有限度額がそれぞれ360万円、1800万円に拡大しました。一方で、損益通算や繰り越し控除ができない点がデメリットとして挙げられます。

そこで、新NISAのメリットとデメリットについて解説します。

メリット:年間投資枠と非課税保有限度額が拡大

旧NISAと比べて新NISAでは、年間投資枠と非課税保有限度額が拡大しました。

旧NISAの年間投資枠:最大120万円

↓

新NISAの年間投資枠:最大360万円

旧NISAの非課税保有限度額:最大800万円

↓

新NISAの非課税保有限度額:最大1800万円

新NISAでは、成長投資枠とつみたて投資枠を合わせて年間360万円までの投資が可能になりました。さらに、非課税保有限度額は、成長投資枠とつみたて投資枠を合わせて最大1800万円まで拡大されました。

これにより、投資家はより多くの資金を非課税で投資し、大きなリターンを狙うことができます。

新NISAでは、年間投資枠と非課税保有限度額の大幅な拡大が最大のメリットです。

デメリット:損益通算や繰り越し控除ができない

新NISAでは、損益通算や繰り越し控除が認められていない点がデメリットとして挙げられます。

損益通算とは、投資による損失を他の投資の利益と相殺することができる制度です。繰り越し控除とは、ある年の損失を翌年以降の利益から差し引くことができる制度です。

例えば、新NISAを利用して個別株に投資を行い、一部の個別株で損失が発生した場合、その損失を他の利益と相殺することはできません。また、その損失を翌年以降に繰り越して利用することもできません。

新NISAで損益通算や繰り越し控除が認められていない理由は、投資によって得た利益が非課税になるためです。新NISAを利用する際は、その点に注意しましょう。

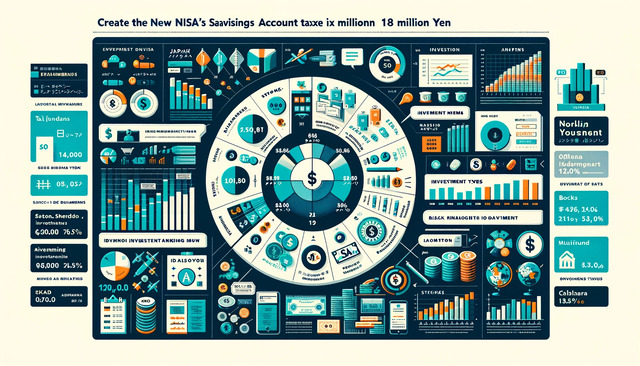

新NISAの非課税枠1800万円の内訳と投資戦略

新NISAの導入で、非課税で投資できる総額が1800万円まで拡大しましたが、そのうち成長投資枠は最大1200万円までになっています。

また、投資家は自分のリスク許容度に応じて、成長投資枠とつみたて投資枠をうまく使い分け、長期的な資産形成を目指すことが大切です。

そこで、新NISAの非課税枠の上限についてや、1800万円を使い切るための内訳について解説します。

非課税枠の上限は1800万円(成長投資枠は最大1200万円まで)

新NISAでは、非課税で投資できる総額が1800万円に設定されており、そのうち成長投資枠は最大1200万円までとなっています。

この制度設計により、投資家は自分のリスク許容度や投資目標に応じて、資金を配分することができます。例えば、

リスク許容度が高い投資家

・成長投資枠で、1200万円分の個別株を購入

・つみたて投資枠で、600万円分のインデックスファンドを購入

というように、投資目標やリスク許容度に合わせて非課税枠を上手に活用することが重要です。

非課税枠1800万円を使い切るための内訳

新NISAの非課税枠は1800万円です。

この非課税枠を最大限活用するには、自分の投資目標やリスク許容度に合わせた資金配分が重要です。

ここでは、非課税枠1800万円を使い切るための内訳について、いくつかの例をご紹介します。

成長投資枠1200万円・つみたて投資枠600万円

リスク許容度が高い投資家におすすめの、1800万円の内訳です。

成長投資枠で積極的にリターンを狙い、つみたて投資枠で長期的な資産形成を目指します。

例:1800万円の内訳

・成長投資枠で、1200万円分の個別株を購入

・つみたて投資枠で、600万円分のインデックスファンドを購入

成長投資枠900万円・つみたて投資枠900万円

リスク許容度が中程度の投資家におすすめの、1800万円の内訳です。

成長投資枠とつみたて投資枠の資金を半々にし、リスクとリターンのバランスを取って投資を行います。

例:1800万円の内訳

・成長投資枠で、900万円分の個別株を購入

・つみたて投資枠で900万円分のインデックスファンドやバランスファンドを購入

成長投資枠0円・つみたて投資枠1800万円

リスク許容度が低く、安定的な運用を目指す投資家におすすめの、1800万円の内訳です。

つみたて投資枠で1800万円分のインデックスファンドを購入し、長期的な視点で投資を行います。

例:1800万円の内訳

・成長投資枠は利用しない

・つみたて投資枠で1800万円分のインデックスファンドやバランスファンドを購入

非課税枠1800万円を使い切るための資金配分は、投資目的やリスク許容度によって異なります。新NISAを活用して、賢く資産形成を行いましょう。

新NISAの投資対象商品の選び方

新NISAは、投資対象商品が豊富で、投資家にとって非常に魅力的な制度です。しかし、投資対象商品を選ぶ際には、リスクやリターンなどを考慮する必要があります。

投資対象商品を選ぶポイントは、

- リスクとリターンの関係を理解する

- 分散投資を意識する

- 信託期間を確認する

- コストを意識する

になります。

ここでは、新NISAの投資対象商品の選び方について、いくつかのポイントをご紹介します。

リスクとリターンの関係を理解する

投資には、必ずリスクが伴います。リターンが高い商品ほど、リスクも高くなります。

自分のリスク許容度を理解した上で、投資対象商品を慎重に選びましょう。

- リスク許容度が高い人:個別株、アクティブファンド

- リスク許容度が低い人:インデックスファンド、バランス型ファンド

分散投資を意識する

一つの商品に集中投資をすると、投資リスクが高くなります。

いくつかの商品に分散投資をすることで、リスクを軽減することができます。

- 国内株だけではなく、外国株にも分散投資する

- 個別株だけではなく、投資信託にも分散投資する

信託期間を確認する

投資信託を購入する場合は、信託期間を確認しましょう。

信託期間が長いほど、長期運用することでリスクは低くなります。

- 長期的な資産形成を目指す:信託期間が20年以上の投資信託

コストを意識する

投資信託を購入する場合は、信託報酬などのコストも意識することが大切です。

コストが高くなると、リターンが低くなります。

- アクティブファンドよりも、インデックスファンドがコストは低くなる

- ファンドオブファンズよりも、直接投資信託がコストは低くなる

新NISAの投資対象商品を選ぶ際には、リスクやリターンなどを考慮しましょう。

自分に合った投資対象商品を選ぶことで、投資での成功確率を高めることができます。

投資を始める前に、十分に情報収集を行い、慎重に判断しましょう。

新NISAでおすすめの投資商品

新NISAは、投資対象商品が豊富で、投資家にとって魅力的な制度です。しかし、どのような商品を選べば良いのか、迷う方も多いのではないでしょうか?

そこで、新NISAでおすすめの投資商品について、いくつかご紹介します。

個別株なら高配当株

高配当株とは、企業が稼いだ利益の一部を株主に配分する個別株のことを指します。

配当利回りが高い個別株に投資をした場合、例え株式市場が不安定なときでも、一定の配当金収入を得ることができます。そのため、長期的な資産形成にもおすすめです。

特に新NISAは非課税であるため、配当金を再投資することによって、複利効果で資産形成を実現することができます。

おすすめの高配当株には、

- 住友商事

- 丸紅

- 三菱商事

- キャノン

- KDDI

などがあります。

ただし、事前に企業の財務状態や市場環境などを分析して、慎重に選ぶようにしましょう。

投資信託ならインデックスファンド

インデックスファンドとは、特定の指数(日経平均株価など)に連動することを目指した投資信託です。信託報酬などのコストが低く、長期投資に適しています。

また、個別株に比べて分散投資が行われているため、リスクを抑えつつ市場全体の平均的なリターンを目指すことができます。

おすすめのインデックスファンドには、

- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

- 楽天・全米株式インデックスファンド

- ニッセイ 日経225インデックスファンド

などがあります。

インデックスファンドを選ぶことで、低コストで市場全体のリターンを目指すことができます。

低コストで分散投資できるETF

新NISAでの投資には、低コストで幅広い銘柄に分散投資できるETF(上場投資信託)があります。

ETFは、株式や債券など異なるセクターの商品を売買できる金融商品です。

低コストで運用されることが多く、様々な商品に分散投資することができます。そのため、リスクを軽減しながら、市場全体の平均的なリターンを目指すことができます。

おすすめのETFには、

- 国内株式市場に投資するETF

- 海外株式市場に投資するETF

- 特定のセクターやテーマに投資するETF

などがあります。

ETFに投資をする際には、目指す指標、運用コスト、これまでの成績などを確認し、自分に合ったETFを選ぶことが大切です。

リスクとリターンの関係

投資の世界では、リスクを取ることで高いリターンを狙うことができますが、同時にリスクも高くなります。反対に、リスクを抑えることで資金を守ることができますが、リターンも限定的になります。

例えば、新興市場の株式やテクノロジー関連株などは、将来的に大きな成長が見込まれます。しかし、市場の変動を受けやすいため、リスクも高くなります。

反対に、インデックスファンドなどの投資信託は広く分散投資が行われているため、リスクを軽減しながら、安定した収益が期待できます。

新NISAで投資する際には、自分のリスク許容度を把握し、それに応じたリターンを狙うことが大切です。リスクとリターンのバランスを理解し、自分に合った投資商品を選ぶことで、長期的な資産形成へとつながります。

新NISAの投資タイミングと情報収集のやり方

投資初心者の中には、いつ投資を始めれば良いのか、どのようにして情報収集をやれば良いのか、迷う方も多いのではないでしょうか?

そこで、新NISAの投資タイミングと情報収集のやり方について解説します。

投資タイミングの判断方法

新NISAで投資をするタイミングは、市場のトレンド、経済指標、企業業績など、様々な要因を考えて慎重に判断することが必要です。これらの要因を理解することで、投資のタイミングを見極めることができます。

具体的には、

- GDPが毎年成長しているときは、会社の業績が良くなる傾向にる

- 日本銀行が金利を下げると、株式市場は上昇傾向になる

- 季節によって、ある業界のサービスや商品の需要が増加する

などが、投資のタイミングになります。

新NISAで投資のタイミングを決めるときには、経済指標や市場のトレンドをよく見て、様々な要因から総合的に判断することが大切です。また、市場の急な変化に振り回されないようにすることも重要です。

投資に関する情報収集のやり方

投資で成功するためには、日々の情報チェックが大事です。

業界の動きや、企業の決算発表、政府の経済政策など、様々な要因が市場に影響を与えます。そのため、経済新聞や専門書などから情報を収集し、分析することで投資のタイミングを判断することができます。

情報収集のやり方には、

経済新聞や専門誌

日経新聞や経済雑誌など、経済全般にわたる情報を収集することができます。

オンラインのファイナンスサイト

Yahoo!ファイナンスやBloombergなど、リアルタイムで株価や経済ニュースについての情報を提供しています。

書籍

初心者向けから上級者まで、さまざまな種類の書籍があります。自分のレベルに合った書籍を読むことで、投資に関する知識を身につけることができます。

セミナー

証券会社や投資信託会社などが開催するセミナーに参加することで、専門家の話を直接聞くことができます。また、投資の知識を深めたり、質問したりすることができます。

などの方法があります。

これらの情報源をチェックすることで、多角的な視点で投資の判断ができるようになります。

新NISA口座の開設手順と選ぶポイント

投資を始めるためには、まず新NISA口座を開設する必要があります。

そこで、新NISA口座の開設手順と、金融機関を選ぶポイントについて解説します。

新NISA口座の開設手順

新NISA口座を開設するためには、金融機関の選定や必要書類の提出など、いくつかの手順があります。

新NISA口座を開設するための具体的な手順は、

新NISAの口座は、証券会社、大手銀行、信託銀行など、さまざまな金融機関で取り扱っています。

各金融機関のサービス内容を比較検討し、自分に合った金融機関を選びましょう。

本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)、銀行口座など、金融機関に指定された書類を準備します。

必要書類を持参し、金融機関のホームページや窓口で、口座開設の申し込みを行います。

申し込み完了後、書類の審査が行われます。新NISAの口座開設には税務署の審査も含まれるため、通常1~2週間程度かかります。

審査が完了すると、新NISA口座が開設されます。開設後は、新NISAで投資を始めることができます。

になります。

新NISA口座の開設は、投資を始める第一歩です。自分に合った金融機関を慎重に選びましょう。

自分に合った金融機関を選ぶポイント

新NISA口座を開設するための金融機関を選ぶ場合、取扱商品の種類、手数料、サービス内容などが選定のポイントとなります。

自分に合ったサービスを提供する金融機関を選ぶことが、投資で成功するカギとなります。

金融機関を選ぶときのポイントは、

取り扱い商品の種類

取り扱い商品の種類が多いと、自分に合った商品を見つけやすくなります。

手数料

取引手数料や管理費用が低い金融機関を選ぶことで、投資にかかるコストを抑えることができます。

サービスの質

投資初心者の場合、投資に関する相談やサポート体制が充実している金融機関が良いかもしれません。

利便性

オンラインでの取引がスムーズに行えるか、アクセスしやすい場所に窓口があるかなど、日常的に利用する上での利便性も重要になります。

などがあります。

新NISA口座を開設する際には、自分の投資スタイルや目標に合った金融機関を選ぶことが大切です。これらのポイントを比較検討し、慎重に金融機関を選びましょう。

新NISAの1800万円制度についてよくある質問

最後に、新NISAの1800万円制度についてよくある質問をまとめました。

Q.新NISAの1800万円とは具体的に何を意味していますか?

新NISAの1800万円とは、2024年から始まった新しいNISA(少額投資非課税制度)で、個人投資家が非課税で投資できる上限額を指します。

つまり、この金額内であれば、個別株や投資信託などの投資による利益が非課税となり、全額手元に残すことができます。

Q.新NISA制度で1800万円を超える投資をした場合、どうなりますか?

新NISA制度では、1800万円を超える投資分については非課税の対象外となります。1800万円までの投資に対しては利益が非課税となりますが、それを超える部分についての利益は、通常の税率で課税されます。

そのため、投資計画を立てる際にはこの上限額を意識して、非課税枠を超えないように投資計画を立てることが重要です。

Q.投資初心者が新NISAを活用する上でのポイントは何ですか?

投資初心者が新NISAを活用する上でのポイントは、まず投資の基礎知識をしっかりと学び、そしてリスク管理を意識した投資計画を立てることです。

新NISAは非課税という大きなメリットがありますが、投資にはリスクも伴います。そのため、分散投資を行うなどしてリスクを管理しながら、長期投資を行うことが大切です。

また、新NISAのルールや条件をよく理解し、非課税枠1800万円を活用するための投資計画を立てることも重要になります。

新NISA1800万円の内訳とおすすめ資金配分についてのまとめ

新NISAでは、非課税で投資できる総額の上限が1800万円となっており、この中で成長投資枠は最大1200万円までとなっています。

投資家は自身のリスク許容度や投資目標に応じて、成長投資枠とつみたて投資枠を使い分けることができます。

また、非課税枠1800万円を使い切るための資金配分は、投資家のリスク許容度に応じて異なります。

リスク許容度が高い投資家

成長投資枠に1200万円、つみたて投資枠に600万円を配分

リスク許容度が中程度の投資家

成長投資枠とつみたて投資枠にそれぞれ900万円を配分

リスク許容度が低い投資家

つみたて投資枠に1800万円を全額配分

このように、新NISAは投資目的やリスク許容度に応じて柔軟な資金配分ができ、賢く活用することで資産形成の手助けとなります。